防災関連マップ

※2022年12月時点の情報であり、設置場所の状況によっては使用できない可能性があります。ご了承ください。

:拡大縮小

:拡大縮小公衆電話の使い方

電話回線から電力供給を受けているので停電時でも使用が可能です。また、固定電話や携帯電話は大規模災害時に通信規制がかかりますが、「災害時優先電話」である公衆電話は規制の対象外となるため、そのような状況下でもつながることがあります(東日本大震災の際、携帯電話からの音声通信は最大70~95%制限され、公衆電話に行列ができたそうです)。

災害はいつ起こるかわかりません。特に若い世代の方や公衆電話を使ったことのないお子様は、以下の動画で公衆電話の使い方を覚えてみてはいかがでしょうか。火災や事故等の緊急時における使い方や、災害時における伝言ダイヤルの使用方法についての説明動画もあります。

(動画:『NTT東日本公式Youtubeチャンネル』より)

■通常時■

■緊急時■

■災害時■

スマートフォンによる安否確認

NTT提供災害用伝言サービス

~災害発生の30分〜1時間後から利用可能~

『災害用伝言サービス(171)』

災害用ブロードバンド伝言板

~被災地の安否確認を行うインターネット伝言板~

『災害用ブロードバンド伝言板(web171)』

Googleが提供する伝言サービス

~災害時に名前や携帯番号で安否確認~

『パーソンファインダー』

防災アプリ『ココダヨ』(有料:¥180~880/月)

~家族で登録しておくと災害時に位置情報を自動で送信~

『ココダヨ』

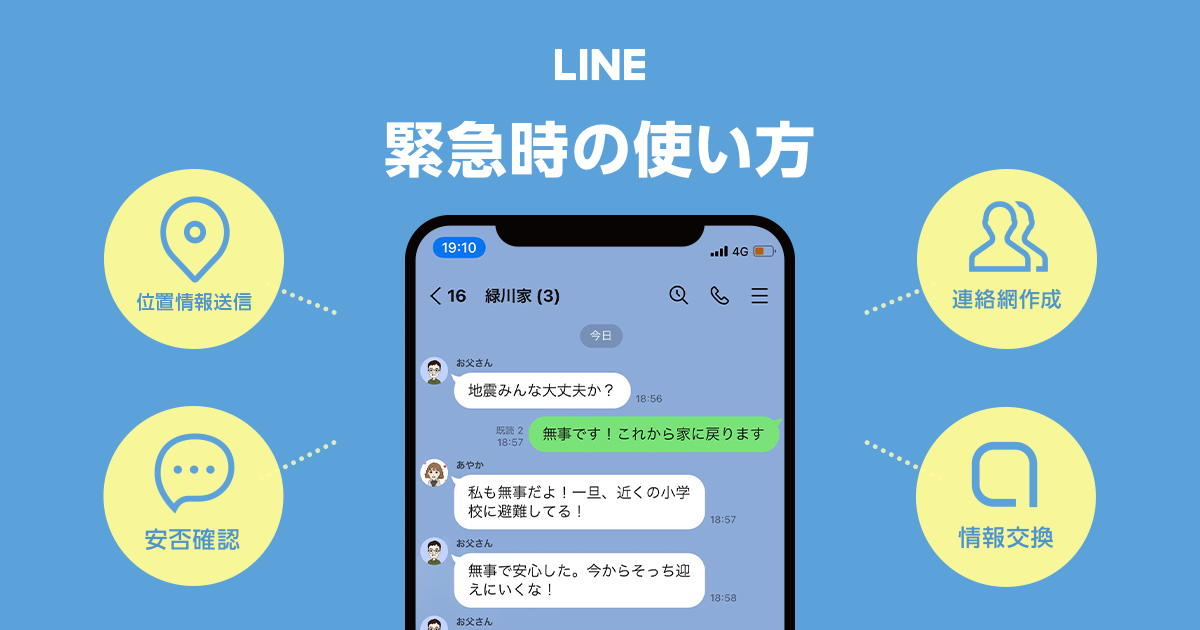

LINE災害連絡サービス

~災害時のホットラインとして活用できるLINE機能~

災害用の無料Wi-Fi

~電気通信事業者等が災害時に無料開放するWi-Fiサービス~

『00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)』の使い方動画

AEDの使い方

心臓疾患は突然死の主たる原因ですが、その大部分は心臓のけいれんである「心室細動」により、心臓からの血液の拍出がなくなり、事実上心臓が止まった状態となります。心臓への電気ショックによる”除細動”が、この「心室細動」を正常な状態に戻す唯一の方法となります。

AEDは医療知識のない一般の方でも使用できる救命装置です。ご自身の周りでもしものことが起こった時のために、以下にご紹介する動画でAEDの使用方法や使用上の注意点を確認しておくことをお勧めします。

(動画:『JapaneseRedCrossPR』より)

避難所について

電気・ガス・水道・通信などのライフラインが停止した不便な状況下で、慣れない共同生活を営むことは決して容易ではありません。そのような場合に指針となる読みやすくてわかりやすい「避難所運営マニュアル」が船橋市から公開されています。

(動画:『ふなばし防災チャンネル』より)

その他の災害対策

防災用井戸について

災害時において水の確保は重要な問題です。東京都水道局が実施した令和元年度の調査によると、1人あたりで1日平均214リットル程度の水を使用しているそうです。各家庭で可能な限り備蓄しておくことが大切ですが、災害の規模によっては復旧までに長い期間を要することも考えられます。

1995年の阪神・淡路大震災や2011年の東日本大震災でも生活用水が不足し、トイレに行く回数を減らすために水を飲まない人が多くみられたそうです。避難所のような狭く、ストレスを感じやすい空間でひとたび脱水症状になると、エコノミークラス症候群や心筋梗塞などを誘発する恐れがあります。

その一方で1923年の関東大震災においては、当時多くの一般家庭に井戸があったため、大規模な水不足には至らなかったようです。

船橋市では災害発生時における生活用水を確保するため、自家発電装置により毎時4~12トンの水をくみ上げる事ができる防災用井戸を市内に25か所設置しています。

(本ホームページではそのうち行田町会エリア周辺の9か所の設置場所を地図で紹介)

災害用マンホールトイレについて

災害用マンホールトイレとは、下水道管路にあるマンホールの上に簡易な便座やパネルを設け、災害時に迅速にトイレ機能を確保するものです。2016年に発生した熊本地震では、避難所で問題になった施設・設備として「トイレ」を挙げた割合が74.7%にも上ったそうです(熊本県教育委員会資料より)。

非常時用の簡易トイレも市販されていますが、上下水道の復旧作業が長期に及ぶ場合、汚物の廃棄が困難になってきます。また、工事現場などで使用される、一般的な仮設トイレは設置までに時間を要するだけでなく、過去には避難所への設置後わずか数⽇間でトイレが排泄物の山となり、劣悪な衛⽣状態になってしまったケースが多数みられたとのこと。

こうした経験を踏まえ、防災用マンホールトイレの整備に国土交通省から補助金が受けられるようになりました。現在大都市を中心に避難所への設置が進められています。船橋市でも令和4年2月時点で市内26か所に災害用マンホールトイレが設置されています。

(本ホームページではそのうち行田町会エリア周辺の10か所の設置場所を地図で紹介)